Im Jahr 1900 lebten 134 jüdische Bürger in Horb, das waren 5,3 % der Gesamtbevölkerung. Sie gründeten 1903 eine Gemeinde und kauften ein Grundstück oberhalb der Straße nach Mühlen für ihren Friedhof. Ein einfacher Betsaal mit zwei ineinander gehenden Stuben im Haus des Viehhändlers Schwarz vor dem Ihlinger Tor war schon vorhanden.

1913 wurde der Sitz des Rabbinats von Mühringen nach Horb verlegt. Als Bezirksrabbiner wurde Dr. Abraham Schweizer eingestellt.

Jüdische Gemeinde Horb

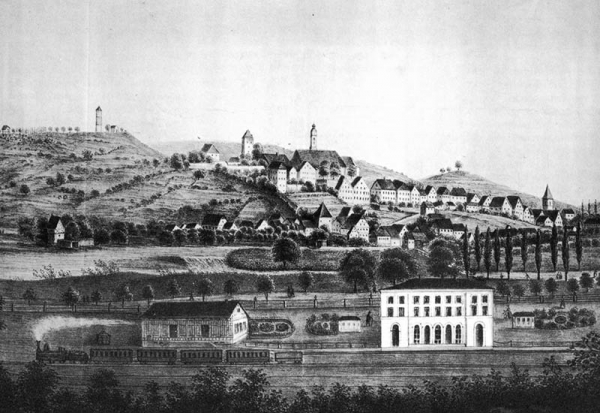

Schon im Mittelalter wohnten Juden in Horb. Damals gehörte die Stadt zur vorderösterreichischen Grafschaft Hohenberg. 1348 wurden die Horber Juden auf dem Hohenberg in Scheiterhäufen getrieben oder tot geprügelt, da man ihnen die Schuld an der in Europa grassierenden Pest zuschob. Später haben sich immer wieder jüdische Familien in Horb niedergelassen, die jedoch unter sehr restriktiven Bestimmungen zu leiden hatten. In den von örtlichen Adeligen und dem Johanniterorden regierten Dörfern Mühringen, Rexingen, Baisingen, Dettensee, Nordstetten und Mühlen bildeten sich schließlich stabile jüdische Gemeinden. 1806 wurde Horb Oberamtsstadt im königlichen Württemberg. Die Juden erlangten schrittweise ihre Gleichberechtigung mit der christlichen Bevölkerung und zogen aus den umliegenden Dörfern in die Stadt.

Jüdische Geschäftsleute in Horb

Hugo Frank aus Nordstetten verlegte 1864 sein Textilgeschäft nach Horb und erbaute schon ein Jahr später ein repräsentatives Geschäftshaus in bester Lage.

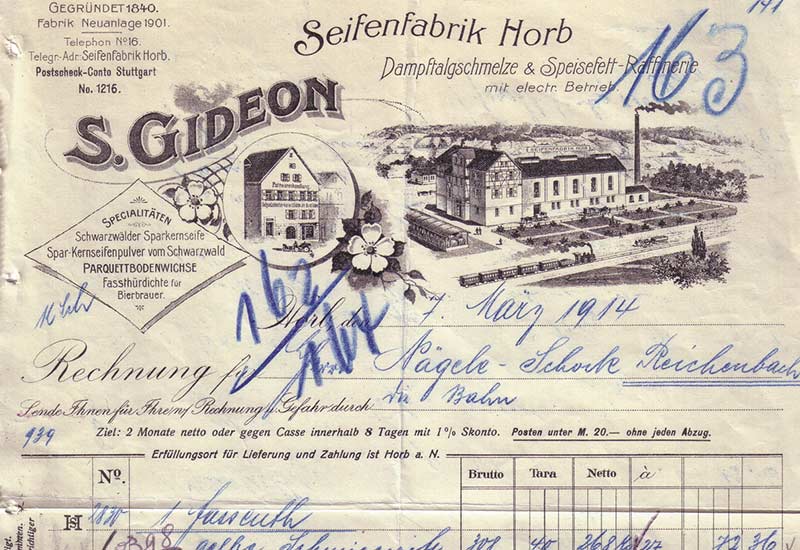

Weiter Kaufleute folgten mit ihren Familien, so dass die jüdische Bevölkerung von sechs Personen in Jahr 1864 auf 101 Personen im Jahr 1890 anstieg. Aus Mühlen kam zum Beispiel die Familie Gideon, die in Horb eine Seifenfabrik gründete, aus Mühringen der Bankier Adolf Esslinger, aus Dettensee der Schuhhändler Hermann Tannhauser, aus dem weiter entfernten Niederstetten in Hohenlohe die Textilhändler Jakob und Lippmann Stern.

Die jüdischen Familien lebten in Eintracht mit ihren christlichen Nachbarn. Die Männer waren in den Vereinen und im Gemeinderat, ihre Geschäfte waren bei der Kundschaft beliebt.

Jüdische Honoratioren

Der Rabbiner Dr. Abraham Schweizer und der Arzt Dr. Joseph Rosenfeld gehörten zu den Honoratioren der Stadt. Im Ersten Weltkrieg dienten die jüdischen Männer wie ihre christlichen Nachbarn als Soldaten, wurden getötet oder verletzt und erhielten Auszeichnungen. Die Kinder gingen in die christlichen Schulen, den religiösen Unterricht erhielten sie vom Rabbiner.

Bedrängnis und Vernichtung der jüdischen Gemeinde

Das Klima änderte sich mit der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933. Am 1. April 1933 sollten auch in Horb die jüdischen Geschäfte boykottiert werden. SA-Männer postierten sich vor den Geschäften. Die jüdischen Bürger sahen sich zunehmend ausgegrenzt und Hetzkampagnen ausgesetzt. Das „gleichgeschaltete“ Schwarzwälder Volksblatt diente als Stichwortgeber. Die erste Familie floh schon 1933 nach Frankreich, andere flüchteten in den folgenden Jahren meist nach Amerika.

Nach der Schändung des Betsaals und der Verwüstung der jüdischen Geschäfte am 9. und 10. November 1938 wurden die meisten jüdischen Männer verhaftet und ins KZ Dachau verschleppt. Nach ihrer Freilassung konnten 1939 noch einige Familie emigrieren. Heinrich Stern starb am 25. Dez. 1938, am Tag seiner Rückkehr aus dem KZ Dachau, an den ihm zugefügten Misshandlungen. Seine Kleiderfabrik wurde zwangsverkauft, ebenso andere Geschäfte jüdischer Familien.

Die noch in Horb Verbliebenen wurden im Sommer 1941 gezwungen, nach Rexingen umzuziehen. Von dort wurden sie im Dezember 1941 und im August 1942 nach Riga und Theresienstadt deportiert. Überlebt hat niemand.

Deutsch

Deutsch

English

English